IBM Watson日本語版が登場、検索と人工知能の中間を狙う

日本アイ・ビー・エム(日本IBM)とソフトバンクが、IBM Watsonの日本語版のビジネスを始めます。具体的には、6種類の「コグニティブ・サービス」の日本語版を提供開始すると2016年2月18日に発表しました。

ざっくりと言ってしまうと

「検索と人工知能の中間地点」

といったところでしょうか。IBMではWatsonをAI(人工知能)と呼ぶのを避けているのですが、人間が自然言語で問いかけ、コンピュータが回答を返してくれる枠組みのサービスという点で、私たちが思い浮かべるAIのイメージにかなり近いサービスと言えます。

今回、日本語版の提供を開始する6種類の「コグニティブ・サービス」の内容は、次のようになります。

- Natural Language Classifier(自然言語分類)

- Dialog(対話)

- Retrieve and Rank(検索およびランク付け)

- Document Conversion(文書変換)

- Speech to Text(音声認識)

- Text to Speech(音声合成)

この6種類は「最もニーズが強いサービスを選んだ」(日本アイ・ビー・エム 執行役員 ワトソン事業部長 吉崎敏文氏)ということです。今後も、別のサービスの日本語化が進むはずです。

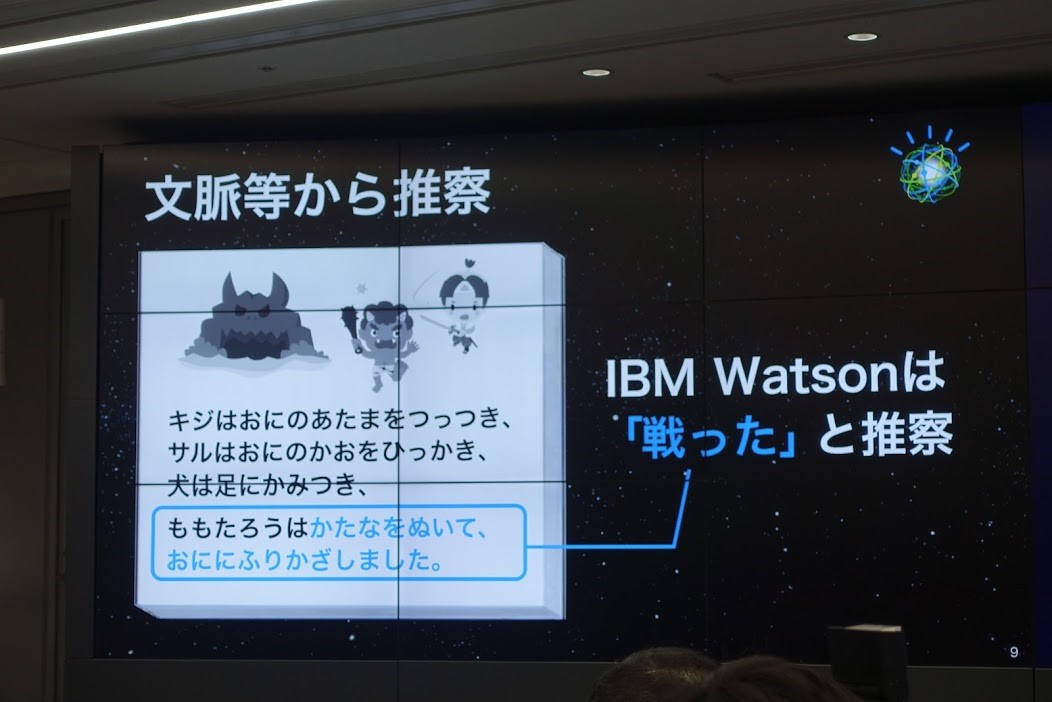

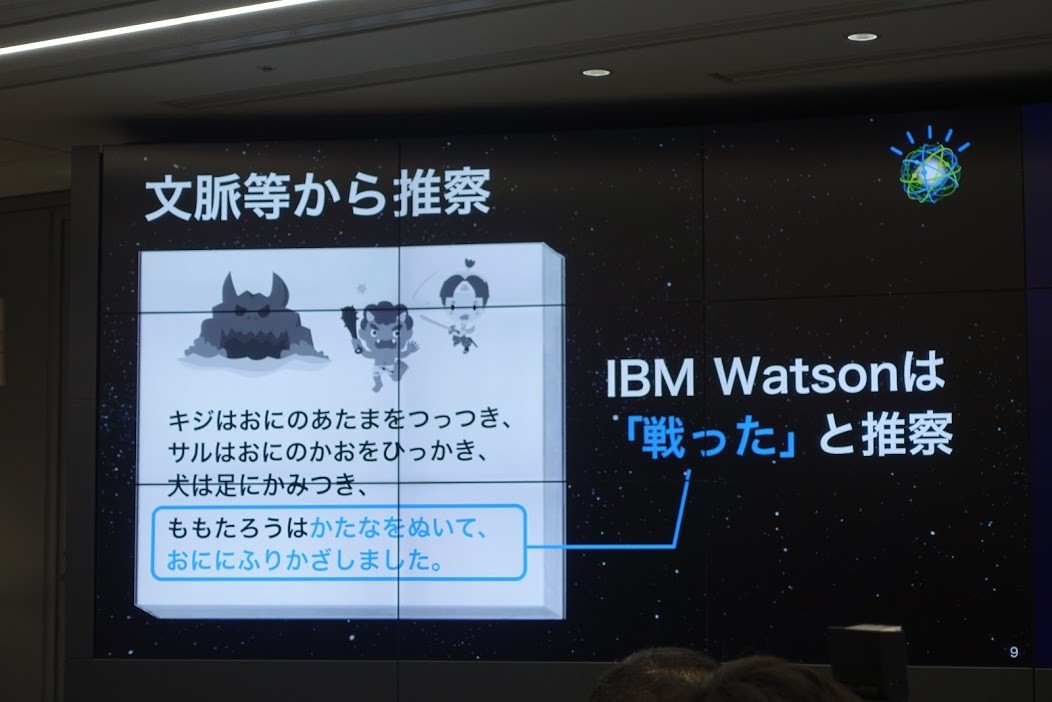

このWatsonの最も肝心な機能は、「非構造化データを理解し、必要に応じて仮説を立てながら推論、学習していく」(日本アイ・ビー・エム 代表取締役社長 ポール与那嶺氏による説明)部分です。非構造化データとは、例えばWeb上に蓄積された情報や大量の学術論文などです。つまり、人類が今までに築き上げてきた知識の蓄積は、そのほとんどが「非構造化データ」です。そのような知識を活用しやすくすることが、Watsonの大きな狙いです。そして日本語化により、日本語で蓄積された知識を、日本語で問い合わせ可能になるわけです。

活用事例も公開し、当初は「法人向け市場狙い」を明確に

発表会では、Watson日本語版の活用事例の発表もありました。まず、IBMのパートナーとなるソフトバンク自身も、社内での活用を進めます。その利用イメージとして「営業先に出かける前に関連する提案書を探す」というユースケースを想定したムービーを見せました。

日本のスタートアップ企業のカラフル・ボード社は、ファッション分野のスマートフォンアプリとWatsonを組み合わせた例を紹介しました。「春物のシャツ」「明るめの色」といった日本語による問い合わせに基づき、アプリが商品を提案してくれるものです。このデモでは、 Speech to Text(音声認識)とNatural Language Classifier(自然言語分類)を使っています。

FiNC社は、Watsonをヘルスケアサービスに活用します。ライフログと生体データを蓄積し、それに基づいて「スマートフォンアプリを使って食事内容の写真を送ると、他のデータを組み合わせて食事指導をしてくれる」イメージのムービーを見せました。

製薬会社の第一三共では、新薬開発にWatsonを導入する計画です。例えば「100万種類の化合物の中から候補となる物質を発見し、2000種類の誘導体を合成する」といった、膨大なデータの蓄積の中から必要な情報を見つけ出すことに使います。それだけでなく、人間の「匠の技」をWatsonに学んでもらい、最終的には創薬の開発サイクルを短縮する狙いです。

技術者派遣のフォーラムエンジニアリング社では、企業側の求人と求職者のマッチングにWatsonを応用しようとしています。ある学生が「勉強以外の取り組みとしてRobocup(ホビーロボットの大会)をやっていた」という情報から、ロボット開発企業に紹介するといったマッチングを行うイメージムービーを見せました。

三菱東京UFJ銀行では、同社のLINE公式アカウントでWatsonのサービスを活用します。例えば「主人の名前で振り込みたい」といった問い合わせから、「他人名義で振り込むには何を持っていく必要があるのか」など、関連するQ&Aを探します。

Watson日本語版の想定ユースケースの感想ですが、Watsonは法人向け市場、いわゆるB2Bを狙っています。消費者向けサービスのバックエンドに使われる場合もあるので、いわゆるB2B2Cも含みます。

IBMは最近、「APIエコノミー」という言葉を好んで使っています。得意分野のサービスをWeb APIとして提供する会社が複数あるイメージです。最終的な利用者や消費者ではなく、サービス提供会社が顧客となります。そしてWatsonも、このAPIの一つというわけです。

Watsonは、利用経験が蓄積されるほど「賢く」なっていくはずです。多くのスマートフォンアプリやWeb上のサービスがWatsonを使うようになれば、IBMは重要なサービス要素のAPIを提供する会社として成長できるはず。そうした大きな目標が背後にある取り組みなのです。