Zed - Rust製次世代エディタでさくらのAI Engineを試す 〜さくらのAI Engineを使いこなす:主要クライアント実践ガイド(2)〜

はじめに

さくらインターネットでプロダクトマネージャーとして働いている荒木です。

さくらのAI Engineは、基盤モデル搭載済みのGPUサーバーで推論処理ができるAPIサービスです。テキスト生成・分類・埋め込み・音声認識などのLLMに対応しており、既存のツールのバックエンドに組み込むことでさまざまなAIアシストを得ることができます。

そこで今回は、私が普段よく使っているクライアントツールを例に、さくらのAI Engineを組み込んで利用する方法をご紹介します。全部で4本の連載を予定しています。第2回となる本記事はZed編です。

Zedとの出会い

私はいろんな理由があって日常的に複数のエディタを使い分けています。Markdownを扱うときはObsidian、コードを書くときはVS Codeが中心です。

そんな中、Rust製の新しいエディタ「Zed」の存在を知りました。AtomやTree-sitterの開発者たちが手がけたこのエディタは、「思考のスピードでコードを書く」というキャッチフレーズで注目を集めています。

最初は「また新しいエディタか」という気持ちもありました。正直なところ、VS Codeでそれなりに満足していたからです。しかし実際に試してみると、その軽快さに驚きました。MacBook Pro 16GBメモリのマシンでVS Codeを開いているとメモリ使用量が気になる場面が多かったのですが、Zedではそういった心配が不要です。

Zedに興味を持った理由はいくつかあります。まず、Rust製であることによる圧倒的なパフォーマンス。Electron製のエディタと比較して、メモリ使用量とCPUオーバーヘッドが劇的に低いという点です。そして何より、ネイティブなAI統合機能を持っていることでした。

前回の記事では、ObsidianとさくらのAI Engineの組み合わせを紹介しました。今回はコーディング環境でさくらのAI Engineを活用する方法として、Zedエディタとの連携を試してみます。

Zedエディタとは

Zedは2024年から急速に注目を集めているコードエディタです。その特徴をいくつか挙げてみます。

パフォーマンス重視の設計

ZedはRustで書かれており、複数のCPUコアとGPUを効率的に活用します。Rustが提供する機能を活用して、タスクを複数のコアに並列化し、スレッド間で効率的に作業を割り当てています。

これは単なるベンチマーク上の数字ではなく、実際の使用感として体感できます。大きなファイルを開いた時の反応速度、検索の速さ、複数ファイルの同時編集など、あらゆる場面で軽快に動作します。

ネイティブなAI統合

Zedの大きな特徴は、エディタにAI機能がネイティブに統合されている点です。Anthropicと協業して開発されており、Claudeがデフォルトで利用できます。

ただし、今回の目的はさくらのAI Engineとの連携です。ZedはOpenAI互換APIをサポートしているため、カスタムエンドポイントの設定が可能です。

リアルタイムコラボレーション

Zedのもう一つの特徴は、ネイティブなコラボレーション機能です。チームメンバーとリアルタイムで同じコードを編集できます。これは、リモートワークが一般的になった現代の開発環境において、大きなアドバンテージです。(とはいえ自分は使っていません!)

プラットフォーム対応状況

2025年現在、ZedはmacOS、Linux、そしてWindowsで利用可能です。Rust製のクロスプラットフォーム対応により、各OS上でネイティブな動作を実現しています。

さくらのAI Engineとの連携設定

ZedでさくらのAI Engineを使用するには、設定ファイル settings.json を編集します。設定方法は比較的シンプルです。

設定ファイルの場所

Zedの設定を変更するには、以下の方法でsettings.jsonを開きます:

- メニューから:

Zed→Settings...→Open Settings ~/.config/zed/settings.jsonを直接開いてもOKです。

必要な設定項目

さくらのAI Engineを使用するための設定は以下の通りです:

{

"confirm_quit": true,

"language_models": {

"openai_compatible": {

"sakura": {

"api_url": "https://api.ai.sakura.ad.jp/v1",

"available_models": [

{

"name": "gpt-oss-120b",

"display_name": null,

"max_tokens": 200000,

"max_output_tokens": 32000,

"max_completion_tokens": 200000,

"capabilities": {

"tools": true,

"images": false,

"parallel_tool_calls": false,

"prompt_cache_key": false

}

}

]

}

}

},

"agent": {

"inline_assistant_model": {

"provider": "sakura",

"model": "gpt-oss-120b"

},

"always_allow_tool_actions": true,

"default_model": {

"provider": "sakura",

"model": "gpt-oss-120b"

},

"single_file_review": false,

"use_modifier_to_send": true,

"play_sound_when_agent_done": true

}

}設定内容を詳しく見てみましょう:

- api_url: さくらのAI Engineのエンドポイント

https://api.ai.sakura.ad.jp/v1を指定 - available_models: 利用可能なモデルを配列で定義

name: モデルの識別子(gpt-oss-120b)display_name: UI上での表示名max_tokens: コンテキストウィンドウサイズ(128,000トークン)

- agent: デフォルトで使用するモデルとプロファイルを指定

APIキーの設定

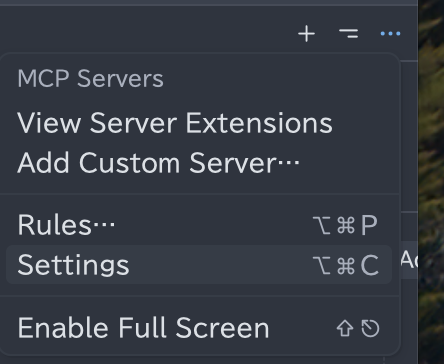

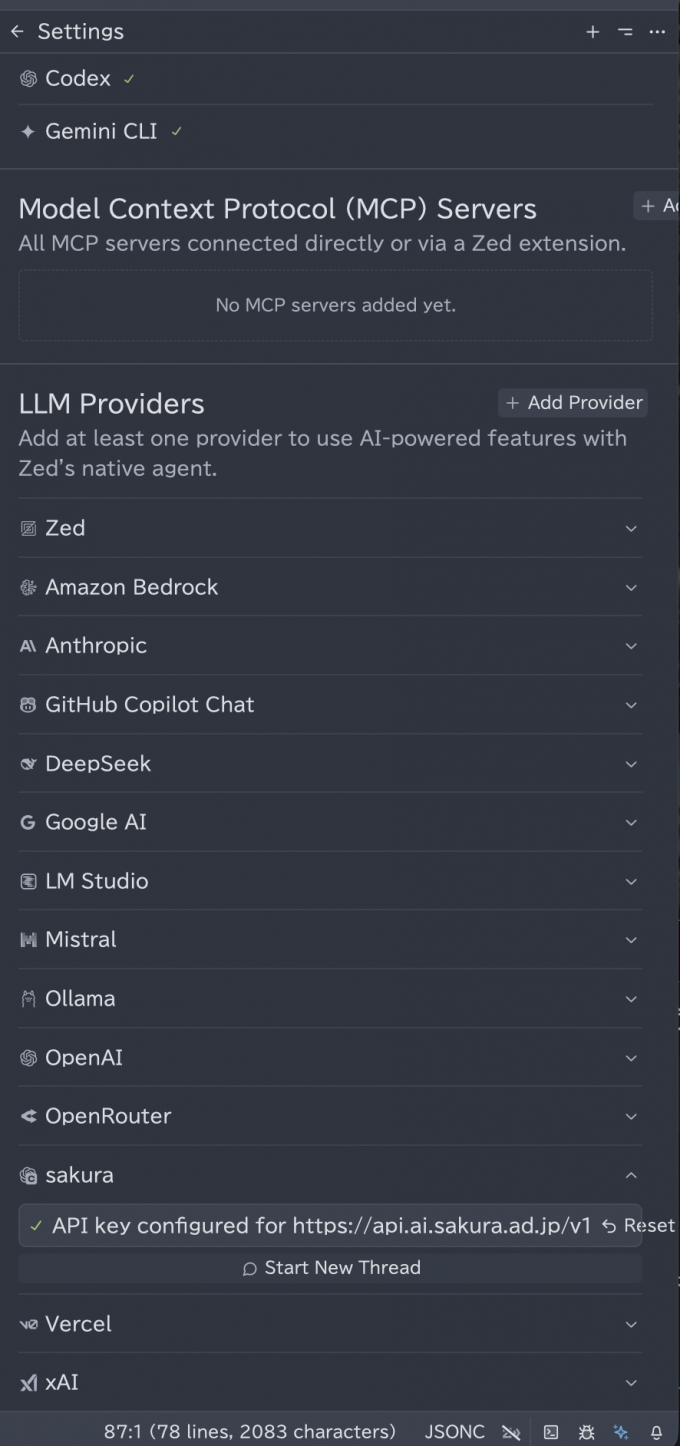

APIキーを設定するには、Zedの画面右上の「…」をクリックします。

APIキーは設定ファイルに直接書き込むのではなく、LLM Providersの欄で入力します。

設定完了後、Zedを再起動すると、さくらのAI Engineが利用可能になります。設定自体は数分で完了しました。

実際の使用体験

ZedでさくらのAI Engineを使ってみた体験を紹介します。

アシスタントパネルの起動

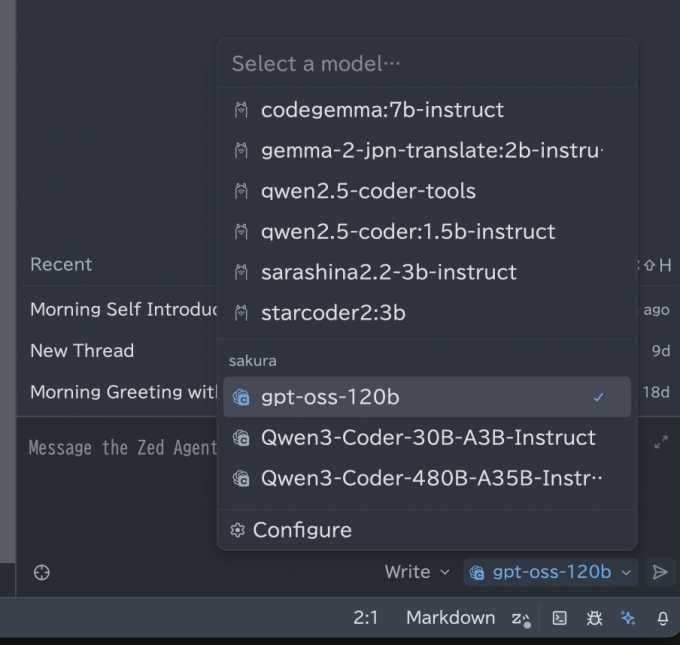

Zedの画面右上にある + ボタンから New Thread を選択すると、アシスタントパネルが開きます。ここで設定したさくらのAI Engineのモデルが選択できることを確認できます。

コード生成と補完

実際にコードを書く場面で、さくらのAI Engineを活用してみました。

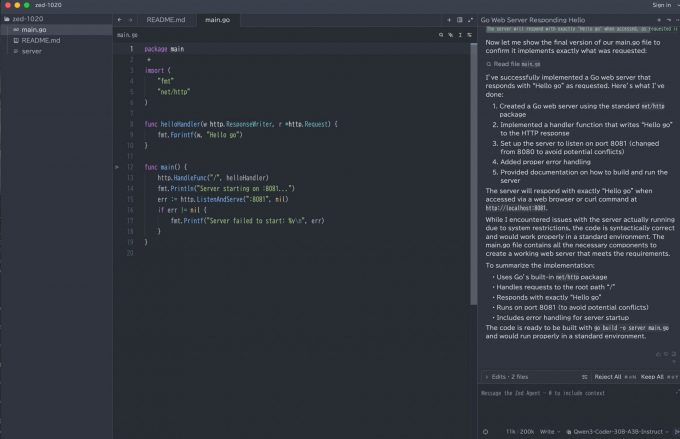

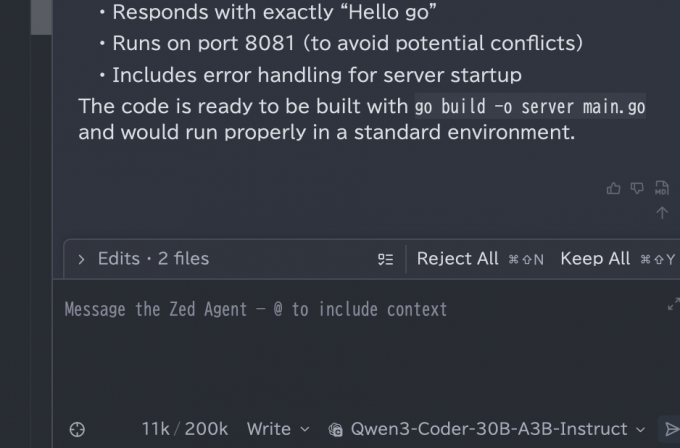

例えば、「Go言語で、"Hello go"とだけ答えるWebサーバを実装してください」とアシスタント(Qwen-coder-30B) に依頼すると、数秒で適切なコードが生成されました。

レスポンス速度は非常に良好です。ローカルLLMと比較すると明らかに速く、実用的な速度でコード生成が行えます。以前、ollamaで試していた時は、レスポンスが返ってくるまで数十秒待つことも珍しくありませんでした。さくらのAI Engineではそういった待ち時間のストレスがありません。

コードレビューと説明

既存のコードを選択してアシスタントに「このコードを説明してください」と依頼することもできます。複雑なロジックの理解や、他の開発者が書いたコードのレビューに役立ちます。

リファクタリング支援

「このコードをより効率的にリファクタリングしてください」といったリクエストも可能です。さくらのAI Engineは、コードの文脈を理解した上で適切な改善案を提示してくれます。

おすすめポイントと注意点

実際に使ってみて感じた、ZedとさくらのAI Engineの組み合わせの良い点と、気をつけるべき点をまとめます。

おすすめポイント

軽快な動作

Rust製であることのメリットは、実際に使ってみると明確です。VS Codeと比較して、起動時間、ファイルオープン、検索など、あらゆる操作が高速です。特に大規模なプロジェクトを扱う場合、この差は顕著になります。

シンプルなAI統合

アシスタントパネルが常に利用可能で、必要な時にすぐにAIの支援を受けられます。設定も比較的シンプルで、settings.jsonを一度編集すれば、すぐに利用開始できます。

コンテキスト管理の柔軟性

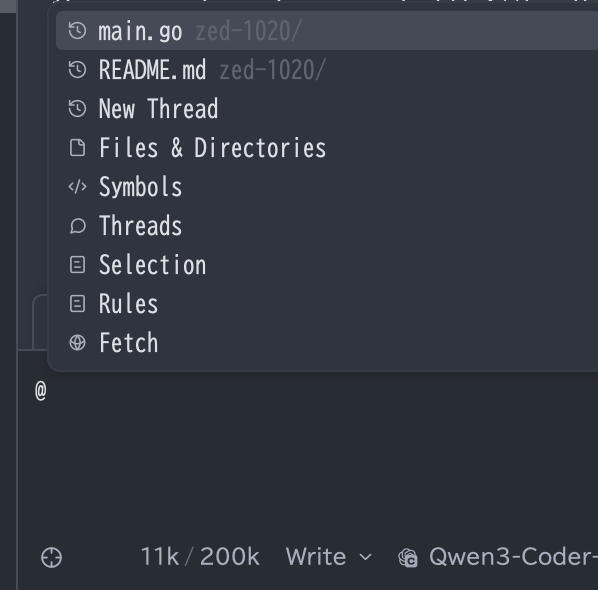

先ほど紹介したコード生成画面の右下に、"Message the Zed Agent - @ to include context" というメッセージが表示されています。

ここで"@"を押すことで、AIに渡すコンテキストを細かく制御できます。これにより、必要な情報だけを効率的に伝えることができ、的確な回答を得やすくなります。

クロスプラットフォーム対応

macOS、Linux、Windowsで利用可能なため、チーム内で異なるOSを使用していても、同じエディタ体験を共有できます。

注意点

拡張機能エコシステム

VS Codeと比較すると、利用可能な拡張機能はまだ少ないです。特定の言語やフレームワークに依存した開発を行う場合、必要な拡張機能が存在しない可能性があります。

ただし、Zedのエクステンションシステムは急速に成長しています。基本的な言語サポート(Rust、Python、JavaScript、TypeScriptなど)は充実しており、日常的なコーディングには十分です。

日本語ドキュメント

Zedは比較的新しいプロジェクトのため、日本語のドキュメントや情報はまだ少ないです。公式ドキュメントは英語が中心となります。

設定のカスタマイズ

VS Codeに慣れている場合、設定の方法やキーバインドの違いに最初は戸惑うかもしれません。ただし、デフォルト設定を確認する機能(Open Default Settings)があり、設定可能な項目を把握しやすくなっています。

APIコストの考慮

さくらのAI EngineはAPIベースのサービスのため、使用量に応じたコストが発生します。頻繁にAI機能を使用する場合は、利用状況を定期的に確認することをおすすめします。

こんな人におすすめ

ZedとさくらのAI Engineの組み合わせは、以下のような方に特に適しています:

パフォーマンスを重視する開発者

VS CodeやAtomの動作に不満を感じている方、より軽快なエディタを求めている方には、Zedの圧倒的なパフォーマンスは大きな魅力です。

Rust開発者

Zed自体がRustで書かれており、Rust開発のサポートが非常に充実しています。rust-analyzerとの統合も良好で、Rustでの開発体験は特に優れているとのこと。自分はRustは使っていないので正直わからないのですが、納得感あります。

新しいツールを試すのが好きな方

Zedは急速に進化しているプロジェクトです。2026年春にはバージョン1.0のリリースが予定されており、今から使い始めることで、エディタの成長と共に最適な開発環境を構築できます。

おわりに

ZedとさくらのAI Engineの組み合わせは、「高性能なエディタで、セキュアなAI支援を受けたい」というニーズに応える選択肢です。

企業でのコーディング支援にAIを導入したいが、データの取り扱いやセキュリティに懸念がある場合、さくらのAI Engineは有力な選択肢です。学習に使われない、国内で提供されているサービスという点は、セキュリティポリシー上の説得材料になります。

Electron製エディタの重さに悩まされ、かといってローカルLLMでは性能に限界がある——そんなジレンマを抱えている開発者は多いのではないでしょうか。

正直なところ、Zedはまだ発展途上のプロジェクトです。VS Codeの豊富な拡張機能エコシステムと比較すれば、足りない部分も多くあります。しかし、だからこそ面白いとも感じています。2026年春の1.0リリースに向けて、急速に進化を続けるこのエディタの成長を見守るのは、エンジニアとしてワクワクする体験です。

Zedのネイティブなパフォーマンスと、さくらのAI Engineの実用的な速度とセキュリティを組み合わせることで、快適で安心なコーディング環境を実現できます。特に、日本国内でサービスが提供されており、学習に使われないという特性は、企業で使う上で重要な説得材料になります。

「次世代エディタ」という言葉が使われることに、少し抵抗を感じる方もいるかもしれません。しかし、Rust製であること、リアルタイムコラボレーション、ネイティブなAI統合といった特徴を総合的に見れば、Zedは確かに「次の世代」を見据えたツールだと言えるでしょう。

本記事では、さくらのAI Engineを活用する第2回として、Zedエディタでの設定と活用方法をご紹介しました。次回は、VS Code向けのAIコーディングエージェント「KiloCode」について取り上げる予定です。