KiloCode - VS Code向けAIコーディングエージェント 〜さくらのAI Engineを使いこなす:主要クライアント実践ガイド(3)〜

はじめに

さくらインターネットでプロダクトマネージャーとして働いている荒木です。

さくらのAI Engineは、基盤モデル搭載済みのGPUサーバーで推論処理ができるAPIサービスです。テキスト生成・分類・埋め込み・音声認識などのLLMに対応しており、既存のツールのバックエンドに組み込むことでさまざまなAIアシストを得ることができます。

そこで今回は、私が普段よく使っているクライアントツールを例に、さくらのAI Engineを組み込んで利用する方法をご紹介します。全部で4本の連載を予定しています。第3回となる本記事はKiloCode編です。

VS Code向けのAIコーディングエージェントKiloCode

私は日々の開発作業でVS Codeを使用しています。エディタとしての完成度が高く、豊富な拡張機能エコシステムが魅力です。

前回はRust製の軽量エディタZedを紹介しましたが、「やはりVS Codeを使い続けたい」という方も多いのではないでしょうか。実際、チームでの開発では、エディタを統一することで設定の共有やトラブルシューティングがスムーズになります。

そこで今回紹介するのが、VS Code向けのAIコーディングエージェントKiloCodeです。ClineやRoo Codeといった人気のオープンソースプロジェクトをベースに開発されており、さくらのAI Engineとの連携も非常にスムーズです。

正直なところ、「またAIコーディングアシスタントか」と思われる方もいるかもしれません。GitHub CopilotやCursorなど、選択肢は既に多数存在します。しかしKiloCodeには独自の強みがあります。それは、オープンソースであること、そして400以上のLLMモデルに対応していることです。

前回、前々回と、ObsidianとZedを紹介してきましたが、今回はVS Codeユーザーにとって最も実用的な選択肢をご紹介します。

KiloCodeとは

KiloCodeは、VS Code向けのオープンソースAIコーディングエージェントです。その成り立ちと特徴を見ていきましょう。

開発の経緯

KiloCodeは、Roo CodeのForkとして始まりました。Roo Code自体も、人気のオープンソースプロジェクトClineのForkです。つまり、KiloCodeは複数の成熟したプロジェクトのノウハウを引き継いでいます。

オープンソースプロジェクトにおいて、Forkは単なるコピーではありません。元のプロジェクトの良い部分を継承しつつ、独自の方向性で進化させることができます。KiloCodeは、ClineとRoo Codeの強みを統合しながら、独自の機能拡張を行っています。

マルチモードシステム

KiloCodeの最大の特徴は、用途に応じて使い分けられるマルチモードシステムです:

- コードモード: 汎用的なコーディングタスク用

- アーキテクトモード: 計画立案と技術リーダーシップ用

- 質問モード: 質問への回答と情報提供用

- デバッグモード: 体系的な問題診断用

- カスタムモード: セキュリティ監査、パフォーマンス最適化、ドキュメント作成など、無制限の専門化されたペルソナを作成可能

このモードシステムにより、状況に応じて最適なAIアシスタントを使い分けることができます。

オーケストレーターモード

特に注目すべきはオーケストレーターモードです。複雑なプロジェクトを管理可能なサブタスクに分割し、専門化されたエージェントモード間で調整を行います。

例えば新しい機能を実装する場合、アーキテクトモードで設計を行い、コードモードで実装し、デバッグモードで問題を修正する、といった一連の流れを統合的に管理できます。

幅広いモデル対応

KiloCodeは400以上のLLMモデルに対応しています。主要なモデルには以下が含まれます:

- Claude 4 Sonnet & Opus

- Gemini 2.5 Pro

- GPT-5(GPT-4.1)

そして、もちろんさくらのAI Engineも利用可能です。モデルの選択肢が豊富なため、用途やコストに応じて最適なモデルを選択できます。

オープンソースとライセンス

KiloCodeはApache 2.0ライセンスで配布されています。これは、商用利用を含めて自由に使用、改変、再配布が可能なライセンスです。企業での利用においても、ライセンス面での制約が少ない点は大きなメリットです。

無料クレジットとトライアル

KiloCodeでは、新規ユーザー向けに無料クレジットが提供されています(サインアップ時に20ドル分、または初回トップアップ時にボーナスとして付与される場合があります)。これにより、実際に使用感を試してから、本格的な導入を検討できます。

なお、さくらのAI Engineにつなぎこむ場合には、KiloCodeへのサインアップは不要です。VS Codeの拡張機能として直接利用できます。

さくらのAI Engineとの連携設定

KiloCodeでさくらのAI Engineを使用するための設定方法を説明します。設定は驚くほどシンプルです。

インストール

まず、VS Codeの拡張機能マーケットプレイスからKiloCodeをインストールします:

- VS Codeを開く

- 拡張機能ビュー(⇧⌘X / Ctrl+Shift+X)を開く

- 検索バーに「KiloCode」と入力

- 「Kilo Code AI Agent」を見つけてインストール

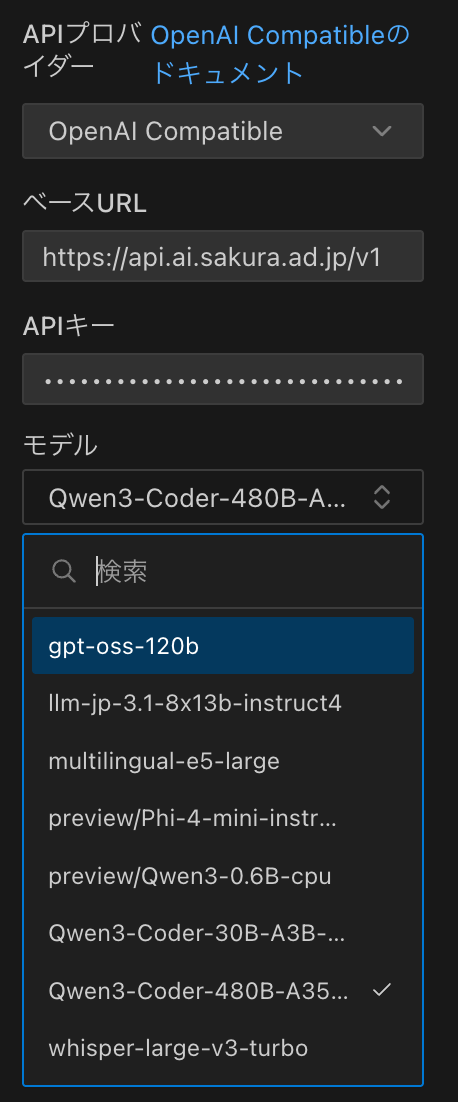

API設定

KiloCodeをインストールすると、VS Codeのサイドバーにアイコンが追加されます。設定手順は以下の通りです:

- KiloCodeアイコンをクリック

- 「Settings」→「Providers」を選択

- API Providerとして「OpenAI Compatible」を選択

- 以下の情報を入力:

- Base URL:

https://api.ai.sakura.ad.jp/v1 - API Key: さくらのAI Engineで発行したAPIキー

- Base URL:

この設定により、さくらのAI EngineがKiloCodeから利用可能になります。

モデルの選択

さくらのAI Engineでは複数のモデルが提供されています。KiloCodeの設定画面では利用可能なモデルが一覧表示されるため、手動で入力する必要がありません。

これは、前回、前々回で紹介したObsidian CopilotやZedエディタと比較して大きな利便性です。それらではモデル名を正確に入力する必要がありましたが、KiloCodeでは選択肢から選ぶだけです。モデルが追加された場合も選択肢が自動的に更新されるため、常に最新のモデルを使用できます。

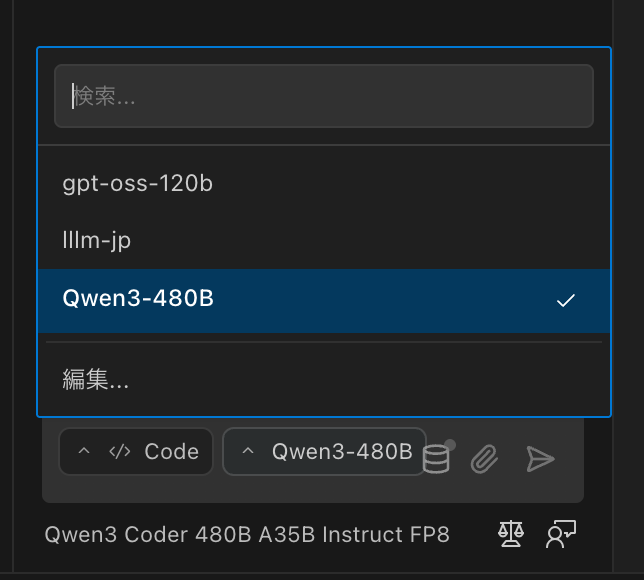

API設定プロファイル

KiloCodeの便利な機能として、API設定プロファイルがあります。これにより、複数のAI設定を作成して切り替えることができます。

例えば、以下のようなプロファイルを作成できます:

- さくらのAI Engine用プロファイル

- 他のクラウドLLMサービス用プロファイル

- ローカルLLM用プロファイル

プロジェクトや用途に応じて、プロファイルを簡単に切り替えられるのは実用的です。

実際の使用体験

KiloCodeでさくらのAI Engineを使ってみた体験を紹介します。

セットアップの簡単さ

設定は本当に数分で完了しました。拡張機能のインストールから、さくらのAI Engineの設定まで、特に詰まることなく進められます。

VS Codeの拡張機能は、これまで数十個は試してきたと思います。中には設定が複雑で、公式ドキュメントを何度も読み返さないと理解できないものもありました。しかし、KiloCodeの設定UIは直感的で分かりやすいです。初めて使う人でも迷うことは少ないでしょう。

コード生成の体験

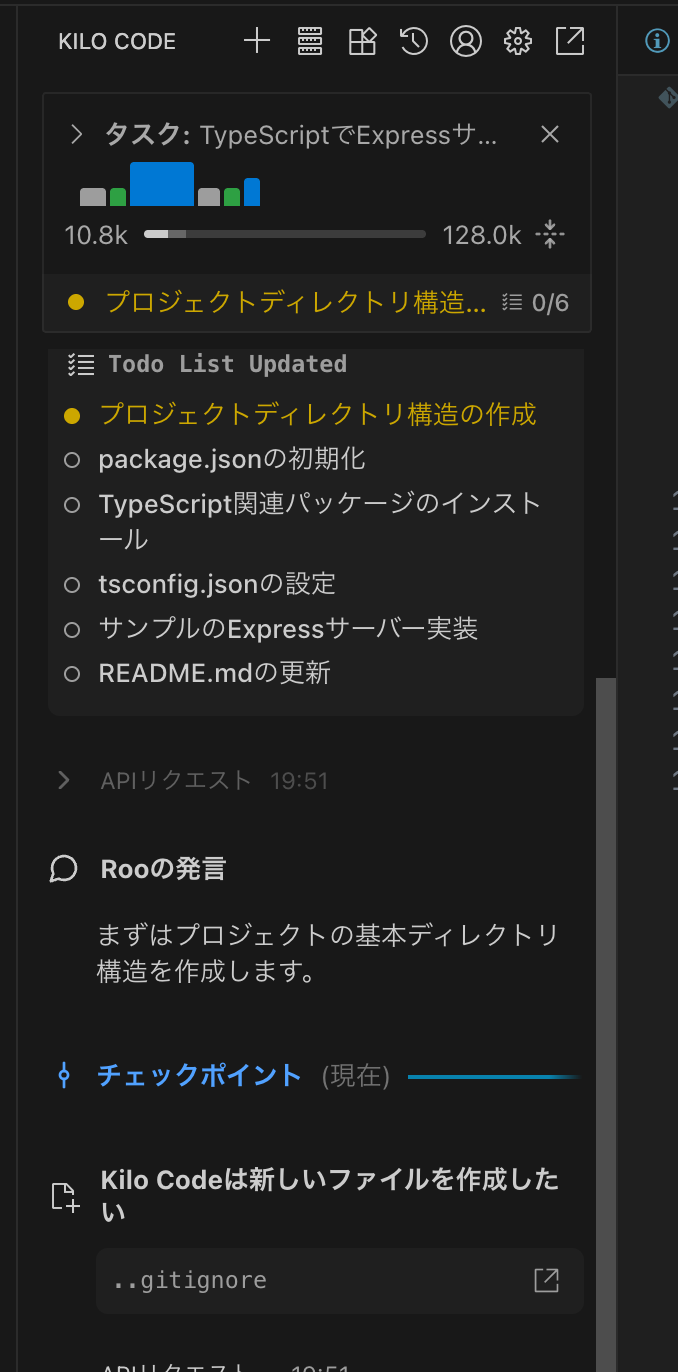

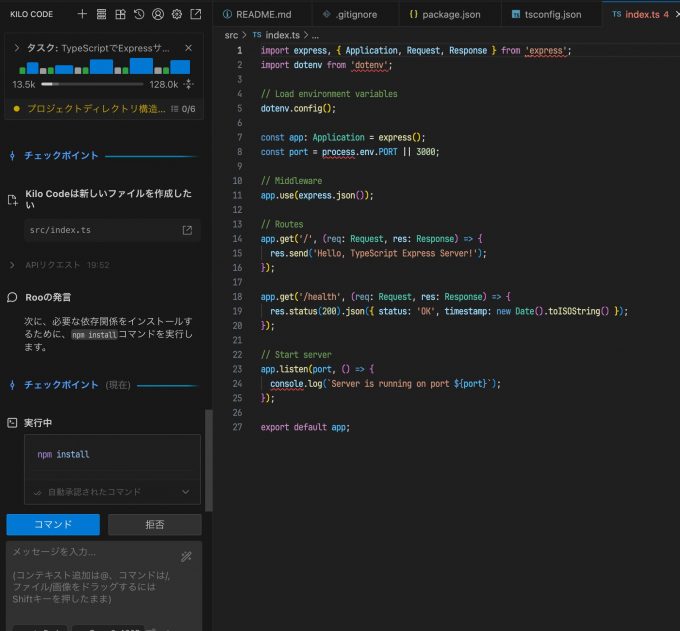

実際にコードを生成してもらう場面でKiloCodeを使ってみました。

まずModelを選択します。ここではQwen3-480Bを選択しています。

例えば、「TypeScriptでExpressサーバの基本的な構成を作成してください」とリクエストしてみます。

すると、数秒で適切なボイラープレートコードが生成されます。生成されたコードは、そのままファイルに書き込むことも、内容を確認してから部分的に採用することもできます。

レスポンス速度は良好です。以前、他のクラウドLLMサービスで同様の機能を試した時は10秒近く待たされることもありましたが、さくらのAI EngineのAPIレスポンスは速く、ストレスなくコーディング支援を受けられます。

モード切り替えの実用性

マルチモードシステムは、実際に使ってみると非常に便利です。

コードを書いている最中に、「この実装方針で本当に良いのか」と疑問に思った時、アーキテクトモードに切り替えて相談してみます。すると、単なるコード生成ではなく、設計の観点からアドバイスをしてくれます。実装が完了した後は、デバッグモードでコードレビューを依頼することもできます。

それぞれのモードで、AIの応答の仕方が変わります。コードモードでは具体的な実装を、アーキテクトモードでは設計の観点からのアドバイスを、デバッグモードでは問題の診断と修正案を提示してくれます。

最初は「モードを切り替えるのは面倒ではないか」と思っていましたが、慣れてくると、用途に応じて最適なモードを選ぶことが自然になります。

エラー回復機能

KiloCodeの特徴的な機能として、自動エラー検出とリカバリーがあります。

コードを実行してエラーが発生した場合、KiloCodeはエラーメッセージを解析し、修正案を提示します。テストスイートを実行して失敗した場合も、失敗の原因を分析し、自動的に修正を試みることができます。

これは、特にデバッグに時間がかかる場合に役立ちます。

コンテキスト理解

KiloCodeは、現在開いているファイルやプロジェクト構造を理解した上で応答します。

例えば、既存のプロジェクトで新しい機能を追加する場合、プロジェクトの既存のコーディングスタイルやアーキテクチャパターンに沿った実装を提案してくれます。

これは、単にコード片を生成するのではなく、プロジェクト全体の文脈を考慮した支援ができることを意味します。

おすすめポイントと注意点

実際に使ってみて感じた、KiloCodeとさくらのAI Engineの組み合わせの良い点と、気をつけるべき点をまとめます。

おすすめポイント

VS Codeとのシームレスな統合

VS Codeの標準的な拡張機能として動作するため、既存のワークフローに自然に組み込めます。別のエディタに移行する必要がないため、学習コストが低く抑えられます。

マルチモードの柔軟性

用途に応じてモードを切り替えられることで、AIアシスタントの使い方が大きく広がります。単なるコード補完ツールではなく、設計相談からデバッグまで、開発の各フェーズで活用できます。

モデル選択の簡便性

モデル名を手動入力する必要がなく、選択肢から選ぶだけという点は、日常的な使用において大きな利便性です。特に複数のモデルを試したい場合、この手軽さは重要です。

オープンソースの透明性

ソースコードが公開されているため、内部動作を理解できます。企業での利用において、ブラックボックスではないツールを使用できる点は、セキュリティ上の安心感につながります。

API設定プロファイル

複数のLLMサービスを使い分けたい場合、プロファイル機能により簡単に切り替えられます。さくらのAI Engineを基本として使いつつ、必要に応じて他のサービスも併用する、といった柔軟な運用が可能です。

注意点

初期学習コスト

多機能であるがゆえに、すべての機能を使いこなすには時間がかかります。特に、マルチモードシステムやオーケストレーター機能は、使いこなすまでに試行錯誤が必要です。まずは基本的なコード生成から始めて、徐々に高度な機能を試していく、という段階的な導入がおすすめです。

API使用量の管理

さくらのAI Engineは使用量に応じた課金となるため、頻繁にAI機能を使用すると、コストが積み上がります。

KiloCodeは非常に便利なため、つい何度も問い合わせてしまいますが、利用状況を定期的に確認することが重要です。特に、大きなコンテキストを何度も送信する場合、トークン消費量に注意が必要です。

Base URL設定の注意

OpenAI互換APIを使用する際、Base URLの設定に注意が必要です。一部のプロバイダーでは、Base URLに/v1が含まれている場合、重複して/v1/v1/となってしまう既知の問題があります。

さくらのAI Engineでは、Base URLにhttps://api.ai.sakura.ad.jp/v1を設定すれば正しく動作しますが、他のプロバイダーを併用する場合は、この点に留意してください。

日本語ドキュメント

KiloCodeは比較的新しいプロジェクトのため、日本語のドキュメントや情報はまだ少ないです。公式ドキュメントは英語が中心となります。

ただし、VS Codeの拡張機能としての基本的な使い方は標準的なので、英語ドキュメントでも理解しやすい内容です。

こんな人におすすめ

KiloCodeとさくらのAI Engineの組み合わせは、以下のような方に特に適しています:

VS Codeを使い続けたい方

既にVS Codeを使っており、エディタを変更したくない方には、KiloCodeは有力な選択肢です。慣れた環境でAI支援を受けられるため、生産性の向上が期待できます。

チームでの開発を行っている方

VS Codeはチーム開発で広く使われているため、メンバー全員が同じツールを使用できます。設定の共有も容易で、チーム全体でAI支援の恩恵を受けられます。

複数のLLMサービスを使い分けたい方

API設定プロファイル機能により、用途に応じて異なるLLMサービスを使い分けることができます。さくらのAI Engineを基本としつつ、特定のタスクでは他のサービスを使う、といった柔軟な運用が可能です。

オープンソースツールを好む方

Apache 2.0ライセンスのオープンソースプロジェクトであるため、ソースコードを確認できます。企業での利用において、ツールの透明性を重視する場合に適しています。

段階的にAIコーディング支援を導入したい方

無料クレジットで試用できるため、まずは小規模に始めて、効果を確認してから本格導入する、という段階的なアプローチが可能です。

おわりに

KiloCodeとさくらのAI Engineの組み合わせは、「VS Codeを使い続けながら、強力なAI支援を受けたい」というニーズに応える選択肢です。

正直なところ、AIコーディングアシスタントの選択肢は既に多数存在します。GitHub Copilot、Cursor、Tabnineなど、それぞれに特徴があり、どれも優れたツールです。

しかし、KiloCodeには独自の強みがあります。オープンソースであること、400以上のLLMモデルに対応していること、そして柔軟なモードシステムです。これらの特徴により、自分の開発スタイルに合わせてカスタマイズできる余地が大きいです。

さくらのAI Engineとの連携も非常にスムーズです。設定の簡便性、モデル選択の柔軟性、そして日本国内で提供されているサービスという安心感が、実用的な開発環境を構築する上で重要な要素となります。

「AIコーディングエージェント」という言葉に、懐疑的な方もいるかもしれません。「本当に役立つのか」「単なる流行りものではないか」と。その気持ちは理解できます。

しかし、実際に使ってみると、特にボイラープレートコードの生成、エラーの診断、ドキュメントの作成といった、時間はかかるが創造性は必要としない作業において、確実に生産性が向上します。AIはあくまでアシスタントであり、最終的な判断は開発者が行いますが、その判断を支援するツールとして、実用的な価値があります。

本記事では、さくらのAI Engineを活用する第3回として、KiloCodeでの設定と活用方法をご紹介しました。次回は、最終回として「OpenCode」について取り上げる予定です。