はじめての「ヤマハ vRX さくらのクラウド版」(7)NAT(IPマスカレード、NAPT)の適用

FRC挑戦の軌跡~高校生のものづくりが世界の舞台で羽ばたくために~

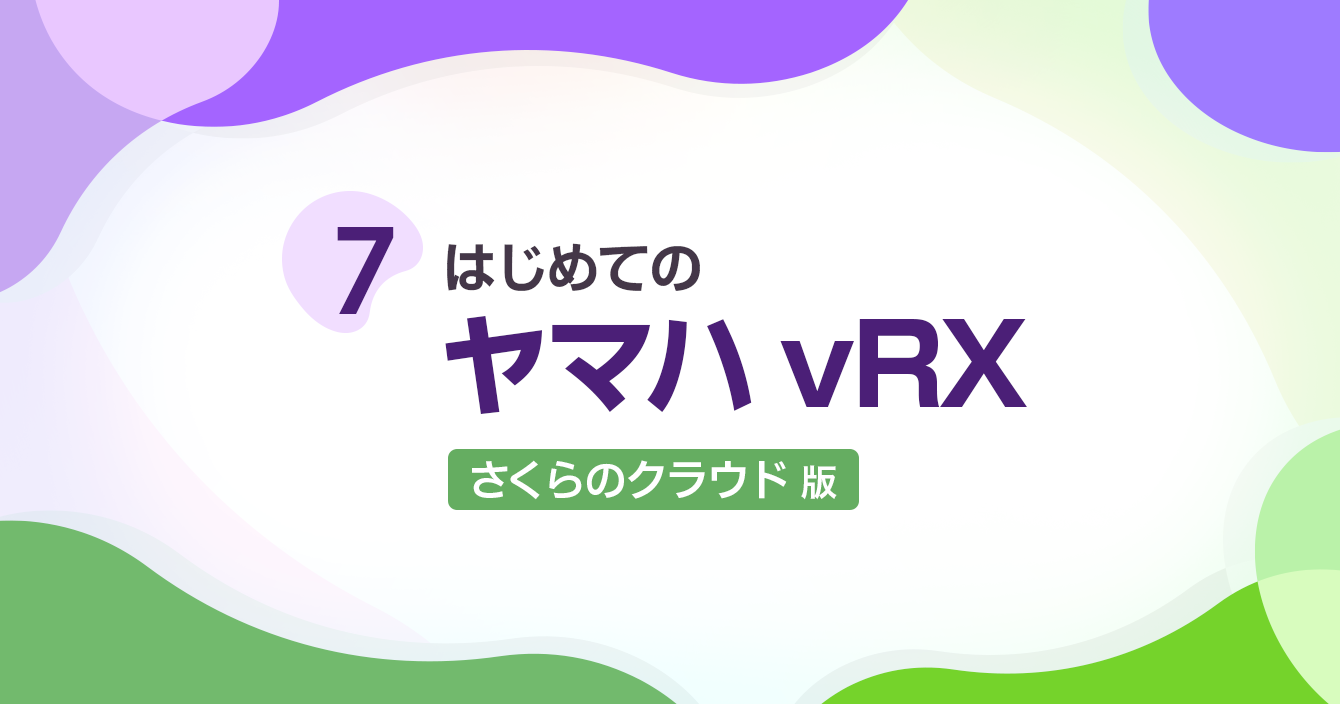

さくらのクラウド上に構築したKubernetesクラスタでDevOpsを効率化してみた

【2025年版】Laravelアプリをさくらのレンタルサーバで本番運用する実践手順

400G超通信におけるMPOコネクタの品質について考えよう!

ImageFlux Live StreamingでChatGPTとの会話をライブ配信

JADOG16 ミーティング レポート ~クラウド型ネットワークサービスが目指す未来と挑戦~