THANKS & NEXT 〜さくらインターネット、福岡での次の取り組み〜

目次

はじめに

こんにちは、さくらのナレッジ編集部 安永です。2025年3月14日、さくらインターネット福岡オフィスにて、Fukuoka Growth Next内へのオフィス移転前の最後のイベント「THANKS & NEXT 〜さくらインターネット、福岡での次の取り組み〜」を開催しました。本イベントは、これまで福岡オフィスで積み重ねてきた活動への感謝(THANKS)と、そこから次に進む意志(NEXT)を込めた節目の場となりました。福岡での8年間にわたる歩みを締めくくるにふさわしい一日となった当日の様子とともに、社員やコミュニティの仲間たちが集い語った、それぞれのストーリーを通して、福岡という土地に根差したテック・コミュニティの記録をお届けします。

イベントには、ケータリングだけではなく、なんと回転寿司も来ており、さくら寿司として大いに賑わいました。また、福岡オフィスへのメッセージを壁に自由に書くことができるようになっていたので、皆が思い思いにメッセージを書いていました。

さくらインターネットの8年間を振り返る

さくらインターネット執行役員 横田さんによるセッションからスタート。横田さんは、「福岡は、さくらインターネットが非連続の成長を目指して取り組んできた場所だった」と振り返りました。この「非連続の成長」とは、これまでの延長線ではない領域に意図的に踏み出す姿勢を意味しており、さくらインターネットが実験的な挑戦を重ねるための拠点として福岡を選んだと説明されました。横田さんは、こうした取り組みこそが企業の持続的な成長に不可欠だと強調していました。

また、中盤には福岡オフィスが開所してからのさくらインターネットの変移について語られました。1996年に学生ベンチャーとして創業したさくらインターネットは、クラウド、IoT、生成AI、衛星データ、ガバメントクラウドなど多様な領域に挑戦し、現在では従業員数830名を超える総合インフラ企業へと成長しています。技術的挑戦に加え、ガバメントクラウド事業者への選定や、生成AI時代を見据えたGPUクラウド「高火力」シリーズの展開など、官民連携や研究開発の側面でも存在感を高めています。

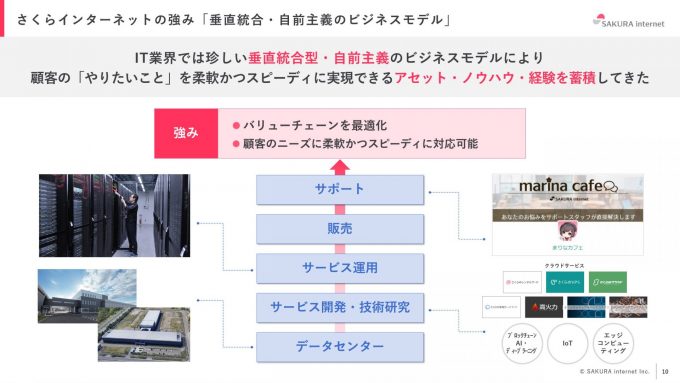

この間に提供を開始した主なサービスには、IoTプラットフォーム sakura.ioや専用サーバー高火力 PHY、高火力 DOKがあります。そして、衛星データプラットフォーム Tellusや、Slack上で匿名荷物配送が可能な宅配便取次サービスなど、独自のユースケースにも積極的に取り組んできました。こうした展開を支えるのが、垂直統合・自前主義を掲げる当社の技術スタンスです。ハードウェアからソフトウェア、ネットワーク、サポートに至るまでを自社で対応し、クラウドインフラの開発スピードと柔軟性を確保しています。また、石狩データセンターの再生エネルギー活用や、全国分散型の拠点体制によって、柔軟性とレジリエンスを備えたクラウド基盤の提供にも力を入れています。

会場が和やかに沸いたのは、福岡オフィスの立ち上げに深く関わった櫻井さんが、途中からセッションに加わった場面でした。事前打ち合わせもなかったという突然の登場でしたが、「実は、この場所で一番長く過ごしたのは自分だと思う」と語る姿に、立ち上げ当時の記憶が蘇るようでした。

セッションの後半では、さくらのクラウドがAWSなどのハイパースケーラーに対抗しうる国産基盤を目指していることにも言及があり、さくらのクラウドを軸に、国産インフラとしての進化を見据えたビジョンが示されました。

福岡オフィスのこれまでの取り組みと今後について

続いて、社長室イノベーション共創グループ 香月さんの登壇です。自身のキャリアと福岡との関わりから話を始めました。組み込みエンジニア、ネットメディア・動画配信事業の立ち上げ、政策提言などを経て2017年に福岡へUターン。地元のイベント運営やコミュニティ支援に携わる中でさくらインターネットと出会い、2020年から同社に加わりました。現在はスタートアップ支援施設「Fukuoka Growth Next(FGN)」に常駐し、社内外の共創施策に取り組んでいます。

福岡オフィスは、最初はわずか2名から始まりました。それが8年の歳月を経て、35名を超える規模に。しかも単なる“営業拠点”ではなく、インフラエンジニア、ソフトウェア開発者、デザイナー、カスタマーサポート、広報、そして研究所メンバーまで、職能を超えた多様な人材が集う場所へと育ちました。

さくらインターネットは、福岡オフィスを「地域に開かれた実験の場」として位置付けました。なかでも注目すべき取り組みとして挙げられたのが、福岡市が推進する「福岡型ワーケーション」です。これは福岡市が展開する地域活性化施策の一環で、福岡をワーケーションの目的地とする取り組みです。さくらインターネットでは、福岡オフィスを“都市型ワークスペース”として開発合宿や短期集中作業の場として開放してきました。Wi-Fi、セキュリティ、音環境といったインフラ面の整備はもちろん、都心に近い立地でありながら“合宿的”な集中環境を実現できる点が評価され、社内外の多くのチームに利用されてきました。そのようなことから、エンジニアフレンドリーシティ福岡アワード(2021年)を受賞しました。

さらに、福岡オフィスは地域イベントの開催場所としても活用されてきました。「The Creators」「アジアデジタルアート大賞展」「アクセシビリティ・カンファレンス」など、クリエイターや市民と接点を持つイベントにも積極的に関与し、エンジニアだけでなく、デザイナーや学生、市民団体といった幅広い層との接点を育み、地域との共創拠点としての機能を果たしてきました。connpass上で「さくらインターネット 福岡オフィス」を検索すると、技術者コミュニティとの多数の関わりが記録されており、イベントスペースとしての存在感も大きなものであることが伺えます。

香月さんはまた、スタートアップ支援という観点からも福岡オフィスの価値を語ります。彼が常駐する「Fukuoka Growth Next(FGN)」は、福岡市と民間が共同で運営するスタートアップ支援施設であり、香月さん自身もその運営に深く関わってきました。地元スタートアップとの協働企画や外部人材・起業家とのネットワーク形成を通じて、オフィスが“創業のハブ”として機能するように仕掛けを行ってきたといいます。

入居中のビル取り壊しに伴い、福岡オフィスは一時的にFGN内のコワーキングスペースに移転します。ただしこれは仮の措置であり、次の拠点については「今まさに議論が始まったばかり」とのこと。さくらインターネットは全国に5拠点ありますが、それぞれの役割は違います。リモート前提の働き方なので、ワークスペースとしてだけでなく、みんなで集まって何かする、コミュニティ活動を支援するなど、できることは無限大です。香月さんは、今までの福岡オフィスの良かったことや欲しい機能などのフィードバックを求め、これまでのつながりを持ち込める新しい拠点を、みんなで一緒につくっていきたいと呼びかけました。

ex-Indian社員が語る、さくらインターネットで「やりたいこと」を「できる」に変えたこと

3人目の登壇者は、らんじゃんさんです。

日本への留学を経て、2020年にさくらインターネットへ入社したらんじゃんさんは、LTの冒頭で自身の経歴と名前に込めた思いを紹介しました。もともとインド国籍で来日し、日本国籍への帰化に際して日本の苗字を新たに設定し、もとの苗字である『らんじゃん』を名前に変更しました。

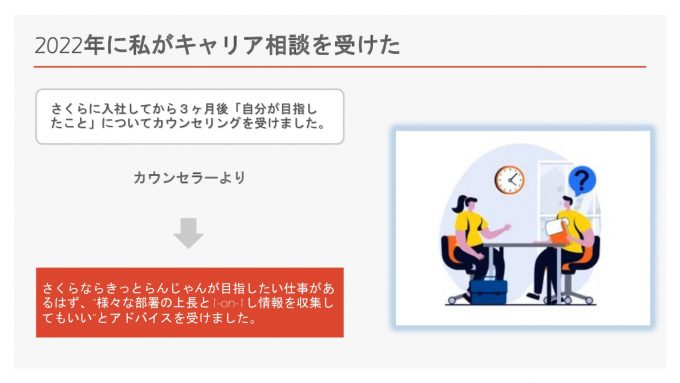

入社から3か月後、「自分が目指したいこと」について考える中で、カウンセリングの機会を得て、自身の希望や関心を率直に話すことができたといいます。話を聞いたカウンセラーからは「いろいろな部署の人と話してみてはどうか」と提案され、実際に複数の部署の人と話した末に、現在のデザイングループにたどり着きました。

「毎日が楽しく、やりたいことができている」と語った最後には、海外での経験を活かし、いつかさくらのサービスを世界へ届けたいという展望も共有されました。「やりたい」を「できる」に変えていく過程そのものが、参加者にとっても励みとなるLTでした。

研究開発と実装OSSとプロダクトの好循環

続いては、さくらインターネット研究所の小田さんです。

2023年に入社し、福岡を拠点に活動する小田さんは、「研究と実装の好循環」をテーマに、自身の取り組みを紹介しました。現在は、メールの研究をしており、スパムや不正利用によってIPレピュテーションが悪化し、正常なメールまで届きにくくなる問題に取り組んでいます。

その一環として、SMTP通信の安定性と運用負荷の課題を解決する透過型SMTPプロキシ「Warp」を開発し、OSSとして公開しました。Warpは、送信キューの分散と管理の集約を両立させ、スループット向上や低ディスクI/O、キュー輻輳の影響分離を実現しています。小田さんはこの成果を、社内外からのフィードバックを受けながら改善を続けています。

「OSSは研究成果を社会とプロダクトの双方に還元する手段」だと語る小田さんは、Warp以外にも、シンプルMQとEventBusに採用された自動デプロイツール「Dewy」、End-to-Endテストツール「Probe」、Notionサイト化ツール「Rotion」など複数のOSSを開発。研究とプロダクトをつなぎ、プロダクトに確実に貢献するエンジニア像を体現しています。最近リニューアルしたさくらインターネット研究所のWEBページでは、小田さんが開発したRotionが使用されています。リニューアルに関してのブログにもアクセスしてみてください。

福岡オフィスで挑んださくらのバックエンド開発

クラウドサービス部に所属する平山さんは、当社が今年2月にリリースした13の新機能と、その裏側にあるチームの開発体制について紹介しました。

機能には、SSO連携やコンテナレジストリなどに加え、中でも、192コア1024GBメモリ搭載の大容量サーバープランは、研究開発において高パフォーマンスな資源を提供することを目指しており、パフォーマンスとコストのバランスを重視した設計です。

これらの機能開発を支えたのが、福岡オフィスという“場”の存在でした。クラウド開発チームが合宿形式で集まり、対面でざっくばらんに設計の振り返りを行える環境が整っていたことが、チームにとって大きな支えとなったと平山さんは語りました。

年末の大掃除では、普段接点の少ない他部署のメンバーと会話する機会があり、クラウドに対する別の視点や新たな知見を得ることができたと振り返りました。

最後には、「さくらといえばインフラの会社」というイメージに触れつつ、実はバックエンドやフロントエンドの開発にも取り組んでいることを紹介しました。さらに、次世代ネットワークファブリック環境を一緒に作ってくれる仲間を募集していると呼びかけました。

小さなGiveが未来を変える

福岡市を拠点に、留学生を中心とした就労支援に取り組む一般社団法人YOU MAKE ITの代表理事 楳木さんが登壇しました。日本における留学生の就職率は約44%です。日本全国にいる約30万人のうち約1万人の留学生が就職を望みながらも機会を得られず、進学や帰国を余儀なくされる現状を紹介し、支援団体として就労支援の取り組みについて説明されました。

中でも印象的だったのが、2023年にさくらインターネットと共同で行った「よるごはんミーティング」です。これは、外国人留学生・社会人にとって物理的かつ精神的な居場所を提供する目的でやっています。「小さなGiveの重なりが未来を変える」という言葉とともに、福岡オフィスが外国人留学生にとっての“安心して関われる居場所”として機能してきたことが印象づけられるLTとなりました。

職場をサードプレイスに:さくらインターネットに感謝を込めて

職場をサードプレイスに:さくらインターネットに感謝を込めて

次は、「職場をサードプレイスに:さくらインターネットに感謝を込めて」というタイトルから始まった川野さんの発表です。postalk株式会社の代表取締役社長 川野さんは、自身の福岡コミュニティでの経験に触れつつ、オフィスのあり方について「サードプレイス」という社会学的概念をもとに問題提起しました。オフィスが無償で開かれることの意味、そしてそれが単なる福利厚生や採用手段ではなく、"誰かが次の企画や挑戦を生み出す場所、サードプレイスにしていくため"であるべきだと語ります。

サードプレイスとは、家庭(ファースト)でも職場や学校(セカンド)でもない"第3の居場所"とレイ・オルデンバーグによって定義されています。 川野さんは、オフィスをコミュニティに無料で貸し出す流れをサードプレイスにおける「常連客が新規のお客さんをもてなす場所」という特性に重ねて、オフィスに社外の方が集い、また別の世代の方につながっていく循環の重要性を説きました。「これからも福岡は、面白い試みに対して"なんでそれをやるの?"と言わず、"とりあえず、やってみよう!"があふれる場所であり続けて欲しい」と川野さんは語ります。その背景には、福岡特有の文化があるといいます。福岡には企画も裏方もできるオールマイティな人が多く、面白い人をいろんなところから連れてくるサイクルが回っている。そのため福岡では面白いイベントが数多く開催されており、今後もそれが続いていくだろうと予想されます。福岡が面白い街であり続けるためにも、皆でコミュニティ活動を頑張っていこうと呼びかけていました。

最強の初心者が、さくらインターネット福岡オフィスに何度も通ってきた意味と結果

「最強の初心者」と自称しながら登壇した株式会社ヴァイスの内田さんは、福岡オフィスとの関わりを通じて、自身がどのようにコミュニティとの接点を持ち、視野を広げてきたかを語りました。

2019年 Studioのワークショップで初めて福岡オフィスを訪れた内田さんは、当時コードも書けず制作もできなかったことに強い悔しさを感じたと言います。しかしその経験が、「初心者でも出ていいんだ」と考える転機になり、泥臭UIやその他の勉強会にも参加するようになりました。

登壇の中では、公共性という概念の紹介がありました。「椅子は空いたままだが席はもうけてある」という言葉は、例えば、カウンターが常連で満席の店だと新しい人は入ってこれないという意味です。しかし、福岡のコミュニティのいいところはいつも“空いている一席”があることだと、内田さんは語ります。新しい人が来ても誰もが歓迎されるコミュニティの空気の中で得た学びと力強い感謝の気持ちを伝えました。

泥臭UIからさくらインターネットさんへありがとう大変お世話になりましたを言わせてくださいLT

最後は堀尾さん、がりゅーさん、○さん、による発表です。

「泥臭UI(正式名称:泥臭く語るUIデザインの会)」は、表面的な美しさではなく、試行錯誤や現場の苦労といった“泥臭い”側面にフォーカスしながらUIデザインについて語り合うコミュニティです。会の特徴は、聞いてみたいことを付箋に書き壁に貼り出し、その中から話す内容を選んで語り合う。シンプルな進行と、自由な対話。さくらインターネット福岡オフィスはこのイベントの主要な開催地となってきました。

イベントは乾杯から始まり、おやつを持ち寄ることで、自然と交流が生まれるようになっています。泥臭UIが生まれたきっかけは、堀尾さんが新人WEBデザイナーだった時、イベントで登壇したりXのタイムラインに流れてくるUIデザイナーはキラキラしていて、自分とは全然違うと感じたことです。もっと泥臭く必死になんとかUIデザインをやっている人いないのかな、とイベントで相談したことから、泥臭UIが始まりました。

がりゅーさんは、0回目からイベントが盛り上がったのはさくらインターネットのオフィスのおかげだと思っています。終業後に急いでイベント準備に訪れると、スクリーンのセッティングや貼り紙まで準備されており、ウエルカム感満載の温かい対応が素晴らしかったと回想します。居心地が良く心理的安全性が保たれているため、いろいろな意見を言うことができたそうです。また、福岡オフィスのように全面ホワイトボードがある場所は珍しく、これを使ったイベントができなかったことが心残りだと話され、次のオフィスにもこのようなクリエイティブなホワイトボードがあれば嬉しいと希望を述べられていました。

○さんは、1年ほど月1回のペースでイベントをやってきて、気づけば転職や仕事の依頼が生まれていたとイベントの現状を伝えてくれました。また、素敵な人材とは、技術・経験・人間性の3つの掛け算だと聞いたと言います。「技術は独学で、経験は仕事を通じて伸ばせる、人間性はコミュニティを通じてのみ伸ばせる。このような場があるからこそ、福岡にいい人材が多いと思う」と述べられていました。

最後は泥臭UIフォロワーが一斉に「ありがとうございました!」と声を合わせ、福岡オフィスへの感謝と別れを締めくくりました。

さいごに

イベントの最後には、香月さんから「今後の福岡オフィスはどうあるべきか」を問う言葉が投げかけられました。次の拠点はまだ決まっていない。けれど、今日集まった人々の声が、きっとその設計図になる。

この8年間、福岡オフィスが果たしてきたのは「空間の提供」だけではありません。人と人をつなぎ、アイデアを育て、行動を促し、物語を作ってきました。みなさん、また新しい福岡オフィスでお会いしましょう。