スポーツ選手と生成AI──FC琉球さくらがADAM&EVEで挑んだ選手紹介ページ制作

はじめに

こんにちは、さくらのナレッジ編集部 安永です。

生成AIは、文章や画像の生成から資料作成、コード作成まで、すでに幅広い分野で使われています。しかし、その活用方法は今も模索が続いています。今回取材したのは、そんな生成AIをFC琉球さくらの橋本選手、小島選手、佐藤選手がスポーツの現場で使うユニークな試みです。

スポーツ選手が生成AIを使い、自分たちの「選手紹介ページ」をリデザインする。しかもAIに異名(キャッチコピー)を考えてもらう——そんなチャレンジを、ADAM&EVE(アダムとイブ)というAIプラットフォームを通じて体験しました。

ADAMSが目指すものと社会的背景

ADAM&EVEは、企業と働き手をつなぐAIプラットフォームです。

企業が依頼するコンテンツ制作に対し、障がい者やセカンドキャリア、地方在住者をはじめ、多様な働き手がADAM&EVEを通じて応えます。ノーコードで直感的に操作でき、AIの提案や補助を受けながら成果物を形にできる仕組みを持っているのが大きな特徴です。そのコンセプトは「誰でも簡単に、そして平等に、価値ある仕事を生み出せる」というものです。

こうした仕組みが求められる背景には、社会的な課題があります。

「厚生労働省が公表した「令和5年度工賃(賃金)の実績について」によると、就労継続支援B型事業所の全国平均工賃(月額)は23,053円です。また、セカンドキャリアに悩む人や地方在住者なども、意欲があっても適切な仕事に出会えない状況があります。一方で企業も人材不足に直面し、特に中小企業では「ランディングページが作れない」「メルマガ制作が追いつかない」といったクリエイティブ業務の課題が、成長の妨げとなっています。

ADAM&EVEは、この双方のギャップをつなぐ存在です。

生成AIの進化を活用し、働き手には収入と経験の機会を、企業には効率的で柔軟な制作手段を提供します。

つまり「誰もが仕事につながる創造力を発揮できる社会」を目指しています。

ADAM&EVEの研修会

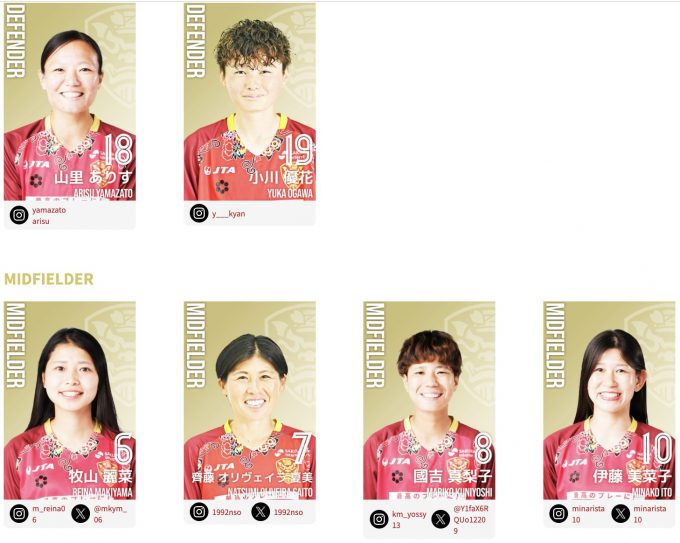

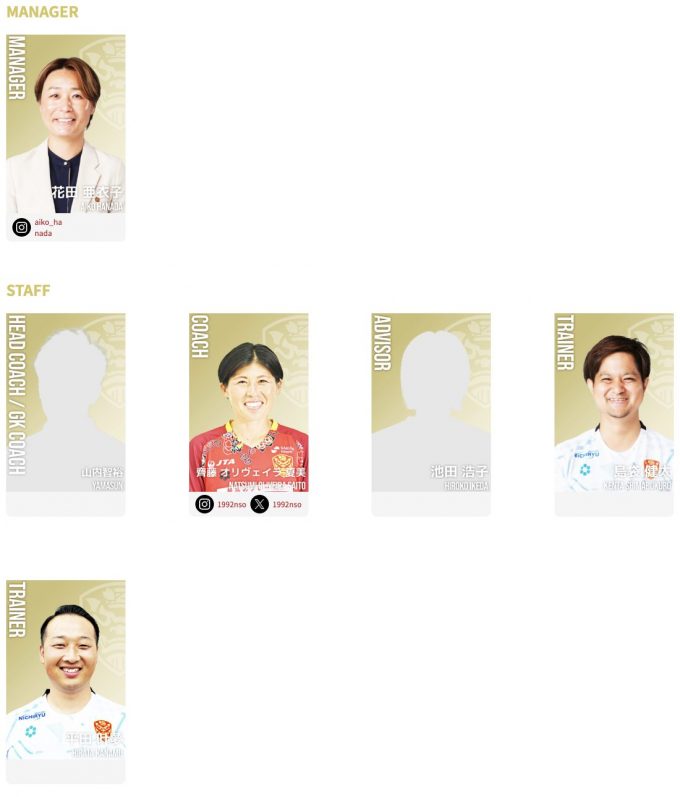

FC琉球さくらの選手たちに与えられたミッションは、選手紹介ページをリデザインし、各選手に異名をつけることです。こちらが現在(2025年9月時点)の選手紹介ページです。このページをどのようにデザインしていくのでしょうか。

その第一歩として、9月5日に、ADAMSの講師を招いた研修会がSAKURA innobase Okinawaで開催されました。

会場には選手たちが集まり、画面を前に真剣な表情で操作方法を学んでいました。

講師からはADAM&EVEの基本的な仕組みや、入力の工夫や選択次第で生成結果が変わることなどが説明され、選手たちからは次々と質問が飛び交い、会場は終始活気にあふれていました。

実際に操作を試す時間になると、選手ごとに画面をタップしながらAIとのやり取りを体験しました。

「意外と簡単にできる」「少し迷うところもある」といった声が聞かれ、初めてのツールに触れる緊張感と好奇心が入り混じった雰囲気に包まれていました。

普段の業務でChatGPTを使っているという選手は「ChatGPTは0からプロンプトに入力する文章を考える必要があるけれど、ADAM&EVEは候補案がバルーンで提示されるので、一から構成するよりもハードルが下がる」と話していました。

さらに「カラフルでイラストもあって楽しく、ゲーム感覚で取り組めるので、初心者でも触りやすい」といった声もありました。

そんな中で場を大きく盛り上げたのが、ADAM&EVEが提示した“異名”のユニークさです。小島選手がADAM&EVEを操作していると、橋本選手の異名として「タックル祥子」が提案されました。ユニークさに、会場はどよめきに包まれ、思わず場がざわつきました。

実際の作業

ADAM&EVEでの制作と気づき

研修を終えたあとは、選手それぞれが個人でページ制作に取り組みました。

制作期間は約1か月。操作を覚えたばかりのADAM&EVEを使いながら、ひとりひとりが自分の感性やアイデアをもとにページを構成していきました。「初めてAIを活用するメンバーもおり、思っていたよりも簡単に選手紹介ページが作れることに驚きがありました。専門知識がなくても操作できる手軽さが魅力で、遊び感覚で楽しく取り組むことができました」と振り返ります。制作を進める中で特に難しかったのは、AIにどのように指示を出すかという“プロンプト入力”の部分1でした。「プロンプトの入力方法に慣れるまでが難しく、どのように指示すれば理想に近づくのか試行錯誤しました。慣れてくると、より具体的に指示することで精度が上がることが分かりました」と話します。出身地やプレースタイル、性格、職場など、できるだけ具体的な特徴を入力することを意識した選手もいました。

「抽象的な言葉よりも具体的な情報を入れることで、よりその人らしい異名が生まれやすいと感じました」と語ります。

異名づけとページ制作の工夫

AIが提案した異名については、選手たちの間でも意見が分かれました。

「サッカーに関する情報がやや少なく、もう少し選手の特徴を反映できたら良かった」という声があった一方で、「SNSやネット上の情報を活かすことで、より深みのある異名にできるのでは」と新たな気づきを得たという声も。また、AIが出力した内容をそのまま使用するのではなく、ChatGPTを併用して調整する工夫も見られました。

「ChatGPTで補いながら仕上げることで、最終的にはそれぞれの選手に合った異名になった」と話します。制作を終えてページを確認したときには、大きな達成感があったそうです。

「自分たちの手で形にできたことに達成感を感じました。AIの力を借りながらも、工夫して作り上げたページに誇りを持てました」と笑顔を見せました。

実際に完成したページはこちらからご覧いただけます。

・橋本選手の制作ページ

・小島選手の制作ページ

・佐藤選手の制作ページ

それぞれのページでは、AIが提案した異名と、選手たちの感性が生かされたデザインを見ることができます。

チーム内の反応とAIへの理解

完成したページをチーム内で共有すると、周囲からもさまざまな反応がありました。

「知識がなくてもここまで作れるなんてすごい」「作る人によって雰囲気が全然違うね」といった声が上がり、AIの使い方次第で作品に個性が出ることを多くのメンバーが実感しました。選手たちは今回の経験を通じて、AIへの印象が変わったと語ります。「AIはただ便利なツールというより、自分の工夫次第で表現の幅が広がる存在だと実感しました。アイデアを形にするサポート役として、とても可能性を感じました」とコメントしました。

AI活用の広がりとファンとのつながり

選手たちは今回の制作を通して、AIを活用することで自分たちの活動を新しい形で発信できることを実感しました。

「選手紹介だけでなく、イベント告知やファンクラブページの作成など、幅広く活用できそうだと感じました。デザインや文章を自分たちで工夫しながら発信するのに役立ちそうです」と語ります。さらに、AIをファンとのコミュニケーションに活かす可能性も感じているようです。「自分をより知ってもらうきっかけとして、AIを使った自己紹介コンテンツやストーリー作りに挑戦してみたいです。ファンとのコミュニケーションの幅を広げるツールとしても使えそうだと感じました」と話しました。

異名や紹介ページを通して、ファンとの距離が縮まったという実感もありました。

「普段のプレーだけでは伝わらない個性や人柄を伝えられたように感じました。新しい形で自分を知ってもらえるのは嬉しいです」と笑顔を見せます。「スタジアムで異名がアナウンスされたら嬉しいです。自分の異名が会場で響くことで、モチベーションも上がると思います」とも話してくれました。

リスキリングとセカンドキャリア支援

今回の試みは、さくらインターネットが進める「スポーツ×テクノロジー×リスキリング」支援の一環でもあります。

同社は女子サッカーチーム「FC琉球さくら」のオフィシャルトップパートナーとして、プログラミング講座の共催などを通じて選手のセカンドキャリア構築を支援しています。

AIツールを活用した今回の取り組みも、選手がITスキルに限らず、自ら考え、発信し、表現する力を育む場として位置づけられています。また、沖縄発のファンドを通じたインパクト投資など、地域社会の課題解決にも取り組む同社にとって、ADAM&EVEを活用したこのプロジェクトは「スポーツ×AI×地域貢献」を体現する取り組みの一つといえます。

まとめ

ADAM&EVEでの制作に挑戦したFC琉球さくらの選手たちは、AIを“使う”だけでなく、“AIとともに表現する”という新しい視点を得ました。AIの提案を受け入れながら自分たちの個性を反映させるプロセスは、これからの働き方や学び方にも通じるものがあります。選手たちは今回の取り組みを通じて、AIの可能性をより身近に感じたようです。

「最初は戸惑うかもしれませんが、やってみるとどんどん面白くなります。自分のアイデア次第でいろんな表現ができるので、ぜひ楽しみながら挑戦してみてほしいです」と、これからAIを使う人たちへ向けてメッセージを送りました。

AIの進化とともに、スポーツの現場にも新しい表現の可能性が広がっています。

FC琉球さくらの3選手の挑戦は、AIが人の創造力を支える時代の幕開けを静かに告げるものでした。

- プロンプトの入力は、エンタープライズ版となります ↩︎