「さくらの夕べ in 松江」レポート 〜コンテナ型データセンターとRedmineと高火力まくら!?〜

さくらのナレッジ編集部の法林です。

7月30日(水)に松江市の松江オープンソースラボにて「さくらの夕べ in 松江」を開催しました。本イベントの模様をレポートします。ちなみに松江での「さくらの夕べ」は2016年に開催した「第33回さくらの夕べ in 松江」以来、9年ぶりとなります(当時のレポート記事)。

目次

高火力まくら制作秘話

最初のセッションは当日までテーマを伏せていたのですが、当社のGPUクラウドサービス「高火力」のネットワークインフラ構築に携わっている井上喬視から、「高火力まくら」と名付けたグッズ(?)の制作について発表しました。

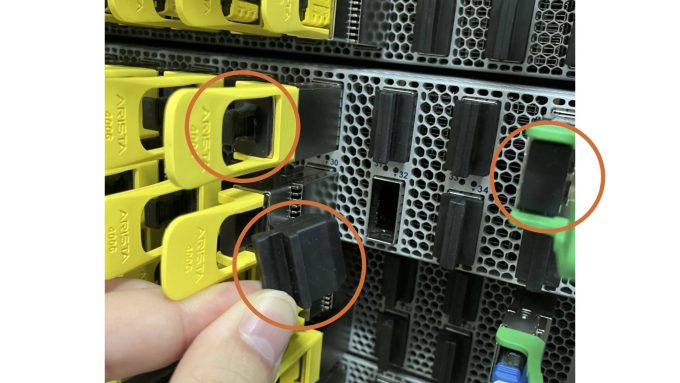

高火力シリーズのインフラは高速かつ大規模なネットワーク基盤を必要とするため、光ファイバーのケーブルや光トランシーバーを大量に使用して構築しています。それらの機材の接続口は汚れや損傷を防ぐために保護キャップで覆われており、接続するときにキャップを外して接続します。ということは、インフラを構築した後には大量のキャップが残存することになります。

通常ではこれらのキャップ類は廃棄するのですが、保護キャップを捨てるために袋に詰め込んだところで「これ枕じゃね?」という発想が浮かび、実際にメッシュの枕カバーを買ってきて詰め込んでみたら割とそれらしい感じになったので、何かに使えないかということで筆者に相談しました。

筆者もこれはおもしろいと直感したので、さくらの夕べと同時期に松江で開催されるJANOGミーティングの当社展示ブースで「高火力まくら」と名付けて展示するとともに、さくらの夕べでもセッションを組んで紹介することにしました。これほどの数量のキャップを余らせるには相当な規模のネットワークインフラを作らないといけないので、ある意味、当社ならではの逸品(?)とも言えます。

今回制作したまくらは3個あり、それぞれ中に入っている部材(保護キャップ)が異なります。

MPOケーブルまくら

MPO(Multi-fiber Push On)ケーブルは、複数の光ファイバーを1本のケーブルに束ねたものです。キャップは硬質ゴム製で、まくらの感触としては硬めになります。

QSFP&OSFPまくら

QSFP(Quad Small Form-factor Pluggable)とOSFP(Octal Small Form-factor Pluggable)は、いずれも光トランシーバーの規格です。これらのキャップはゴム製で、今回制作したまくらの中では比較的柔らかめの感触が得られます。

QSFP&SFPまくら

SFP(Small Form-factor Pluggable)も同じく光トランシーバーの規格です。こちらはスイッチについているSFPポートのダストカバーを部材として使用しています。プラスチック製なのでまくらの感触としては硬いです。

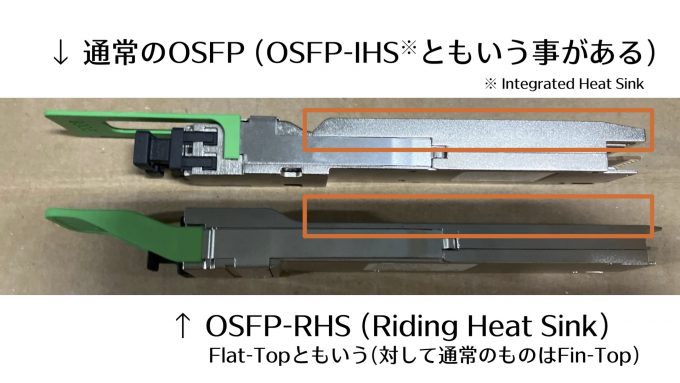

井上からは、これらの光トランシーバーの写真を交えてさらに詳しい解説がありました。OSFPとQSFPの違い、QSFPとその派生であるQSFP-DD(Double-Density)、通常のOSFP(OSFP-IHS(Integrated Heat Sink))とOSFP-RHS(Riding Heat Sink)などの話がありました。保護キャップも紹介しましたが、スライドはキャップの写真だけでまったく説明文がないのに、ひと目で見て何の規格のキャップか説明できるのはさすがだと思いました。

まくらを試用した社員の感想は、「意外に寝られる」「ゴムキャップのまくらは柔らかいので感触が良い」「SFPダストカバーのまくらは刺さって痛い」といった実感に基づくものの他に、「配線に追われる悪夢を見そう」「多すぎる配線でうなされそう」「夢でまで配線したくない」といった職業柄をうかがわせるものもあったそうです。

JANOGでの展示に際しては、当社のデザイナーに依頼してオリジナルのまくらカバーや説明用パネルも制作しました。その甲斐あって来場者にも好評で、多くの方に楽しんでもらえたようでよかったです。

石狩データセンターのコンテナについて

さくらインターネットは2025年6月から、石狩データセンターに新たにコンテナ型データセンターを設置し稼働を開始しました(ニュースリリース)。それについて執行役員の江草陽太が発表しました。

はじめに石狩データセンターのおさらいがありました。土地から所有しているデータセンターとしては当社唯一であること、1&2号棟と3号棟が存在し、建てられた年代が異なるので内部構造も異なること、北海道の冷涼な外気を活用した省エネルギーな空調方式を採用していること、3号棟にはバスダクトや貨物用エレベーターといった新たな設備が入っていることなどの話がありました。

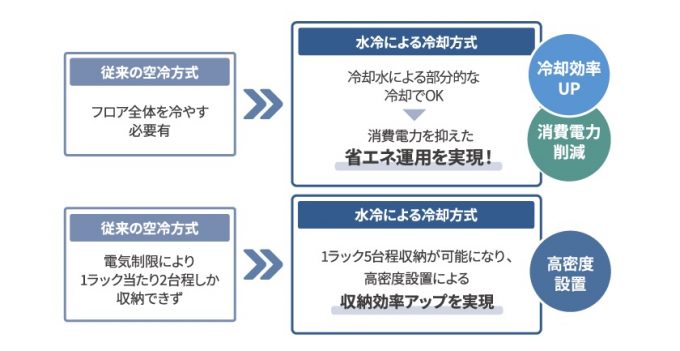

しかし、現有の設備では十分に対応できないような「未曾有の電力密度装置」(江草談)がやってきました。それがGPUです。当社はGPUクラウドサービス「高火力」シリーズを展開していますが、3号棟ではGPUの冷却が十分にできないため2ラックに3台程度しか配置できず、ラックの使用効率としては非常に悪い状態になっていました。そこでGPUを収容するための新たな設備として、石狩データセンターの余白の敷地にコンテナ型データセンターを建設しました。

コンテナ型データセンターの著名な例としては、IIJが松江市で運用しているもの(松江データセンターパーク)があります。こちらは1つのコンテナにデータセンターの機能(UPS/空調/電源/サーバなど)が凝縮されているもので、コンテナ型データセンターの構造としてはこちらが一般的です。しかし石狩のコンテナ型データセンターはそれとは異なり、機能ごとに個別のコンテナを作り、コンテナ間をパイプなどでつないで1つのデータセンターとして稼働する構造になっています。個別コンテナは、サーバルーム、冷却装置、ポンプ(後述しますが水を使うため)、UPS、高圧電源などがあります。江草いわく「『コンテナで作ったデータセンター』と呼ぶ方が実態を表していますね」とのことです。コンテナ型を採用した背景には工期を短縮したいという事情があり、従来の建物では計画から竣工まで3年以上かかっていたのを、今回の施設では計画から1年半で稼働させることができました。

また今回の施設では、空調面の課題を解決するために、初めて直接液体冷却方式を導入しました。GPUの直上まで冷却水のパイプを通すことで冷却効率を上げ、結果として1ラックに5台までGPUを収容できるようになりました。

さくらインターネットではさらなるGPUインフラの整備を進めており、8月15日(金)からはNVIDIA B200プランの提供も開始しました(ニュースリリース)。これも今回構築したコンテナ型データセンターで稼働しています。ちなみに当社のnoteに構築過程を紹介した記事があります。内部の写真もありますのでよろしければご覧ください。

Redmineの活用と貢献が支えるOSSビジネス:クラウドサービス My Redmine

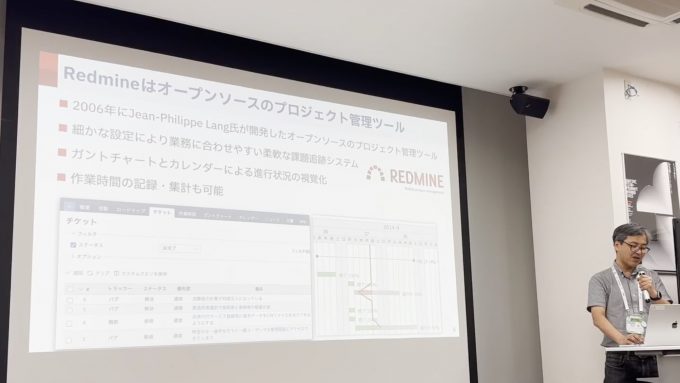

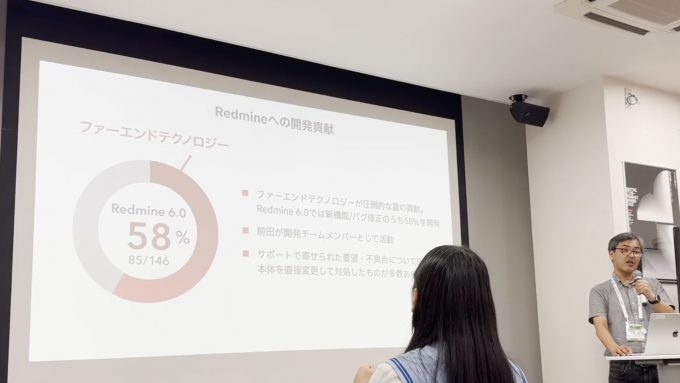

各地で開催しているさくらの夕べでは、開催地に縁のある方をお招きして発表をお願いしています。今回は松江市を本拠地とするファーエンドテクノロジーの代表である前田剛さんをお迎えして、同社が開発に参加しているRedmineについての話をしていただきました。

RedmineはOSSのプロジェクト管理ツールです。中核となる機能はチケットによるタスク管理で、これを使ってバグ対応や作業管理などを行っている例をよく見かけます。カスタムフィールドを活用することで、Excelで一覧表を作って管理しているような業務をRedmineに置き換えることができます。ちなみにファーエンドテクノロジーでは顧客サポートもRedmineで行っていて、ユーザにチケットを書いてもらっているそうです。

前田さんは2007年にRedmineを使い始めましたが、日本語の情報が少ないと感じ、非公式情報サイト「Redmine.JP」を立ち上げて情報の収集にあたりました。その効果か2008年には秀和システムから声がかかって書籍「入門Redmine」を刊行しました(現在は第6版が発売中)。2009年にはRedmineのクラウドサービス「My Redmine」をリリースし、こちらは現在約1700社が利用するサービスに育ちました。そして2017年からはRedmineのコミッターも務めています。

ここからOSSであるRedmineへの貢献活動の話題に移りました。前述のRedmine.JPによる情報発信に加えて、前田さんを含む複数の社員が開発に携わっています。その結果として直近のバージョンであるRedmine 6.0では新機能やバグ修正のうち58%がファーエンドテクノロジーによる貢献となっています。さらに前田さんはコミッターでもあるので、パッチのレビューとマージ、次期バージョンに盛り込む機能の検討といった作業もあります。

このような貢献活動が企業にもたらす効果としては、Redmineユーザが増えることによる顧客増加への期待や、Redmineの改善によりMy Redmineも改善されるといったものがあり、これらの成果を総合して「Redmineといえばファーエンドテクノロジー」という存在感を示すことで顧客獲得につながっているそうです。

最後にファーエンドテクノロジー版Redmine「Redmica」の紹介がありました。これはRedmineの開発ブランチに追従しており、RedMica自体もOSSです(リポジトリ)。半年ごとの定期リリースや、Redmineの次期バージョンの新機能を先行して利用できるなどの特徴があります。本家Redmineは不定期リリースなので顧客にいつ新機能を届けられるかわからないという問題がありますが、RedMicaによってそれらの課題を解決することができました。

発表の中で前田さんも述べていましたが、OSSへの貢献とビジネスがうまく循環していると感じました。当社のビジネスも数多くのOSSに支えられているので、貢献を続けていく必要があると思いました。

YOUは何しにさくらへ?

さくらインターネットは採用を強化しており、毎月多くの人が入職しています。もちろんその中にはエンジニアも多数います。そこで今回は、最近当社に入ったエンジニアの方々に登壇をお願いし、入職に至る経緯などをインタビューするセッションを企画しました。インタビュアーは筆者が担当しました。

自己紹介

はじめに登壇者の皆さんに自己紹介をしてもらいました。

- 合田和也 (クラウド事業本部 テクノロジー室 / 2025年2月入職)

前職ではCPEルータの開発をしていました。当社ではさくらのクラウドのネットワークを開発しています。OpenBSDの開発にも関わっています。市民ランナーでもあります。 - 豊田安信 (クラウド事業本部 プラットフォーム部 / 2025年6月入職)

WIDEプロジェクトでインターネットの研究に携わり博士号も取得しました。もっとプロダクトに関わってみたいということで当社に入り、今はデータセンターネットワークの開発などを担当しています。趣味はクルマやバイクなどです。 - 西野大 (社長室 / 2025年7月入職)

1997年から商用IXの起ち上げでインターネットに関わり、長らくデータセンター事業に関わってきました。その傍らで政府CIO補佐官やデジタル庁なども経験する中で、国産クラウドに関わりたいという思いが強くなり当社に入りました。

この後、筆者から以下の3つの質問を出して登壇者の皆さんに回答してもらいました。

さくらに入ったきっかけ

合田: パブリッククラウドを内製で作っている点が大きかったです。内製していると自分でコントロールできる部分が多いので、そこに魅力を感じました。

豊田: 自分が作ったものを多くの人に使ってもらいたいという思いがあり、クラウドを自社で作って提供しているのはさくらだけだったのでここに来ました。

西野: デジタル庁の仕事で省庁のいろいろなものをクラウドに載せていったのですが、載せる先が海外クラウドばかりでデジタル赤字が増える結果になってしまいました。そこから国産クラウドをやらなければという考えになり、特にネットワーク層から関われる会社はさくらしかなかったので入りました。

外から見たさくら、中から見たさくら

合田: 外から見ていたときは、自分が欲しいものをちょうどいい感じに出してくれる会社という印象でした。高校生ぐらいからさくらのレンタルサーバを使ったり(コンビニ払いができたので高校生でも使えた)、大学生のときにグローバルIPアドレスの付いたサーバが欲しいと思ったらさくらのVPSが出てきたり。社員の人たちが自分たちの欲しいものを作ってるんだろうと思っていたのですが、そこは中に入ってからも想像通りでしたね。

西野: 外から見ていたときは公式キャラクター(桜葉愛/まりな)や社外によく出ている社員の方々などを見ていてやわらかいイメージがあったのですが、中に入ってみるとそうは言ってもインフラ屋なので、インフラ屋らしい手堅いエンジニアが多いなと思いました。

豊田: 正直なところあまり印象は変わってないですね。外から見ていたときは田中さん(社長の田中邦裕)のイメージが強かったのですが、田中さんがよくメッセージとして発信している「挑戦していこう」という姿勢が社内でも強く感じられるので。社員の皆さんと話をしていても前向きな人が多いですね。コミュニケーションやドキュメントなどがオープンな部分が多いことも特徴に感じます。

これからさくらでやっていきたいこと

豊田: 今はデータセンターネットワークの設計に携わっているのですが、やはり自分が設計し開発したものが多くの人に使われることを目指してここに来たので、それが達成できたらいいかなと思っています。

合田: パブリッククラウドを作りたくてさくらに入ったのですが、クラウドはコンピューティング、ストレージ、ネットワークの三位一体だと思っていて、それらが全体的にバランス良くまとまっているものを作っていきたいと思っています。

西野: さくらインターネットのインフラをさらに手堅くというか、今は自社設備のデータセンターは石狩にしかありませんが、もっといろんなところに作って、日本を支えるインフラにしていきたいです。

3人の話を聞いていて、それぞれに明確な目標を持って当社に入り、業務に邁進している様子がわかり、こういった人たちが入ってきてくれてとてもうれしく思いました。毎月のように多くのエンジニアが入職してくるのは驚きもありますが、仲間が増えることは良いことです。仲間たちと一緒に良いサービスを提供していきたいと思います。

なお、当社が運営するメディアのひとつである「さくマガ」にも、中途採用で入ってきた社員にインタビューする連載があります。そちらもぜひご覧ください。

また、これを読んで一緒に働きたいと思った方は、エンジニア採用のサイトをご覧ください。カジュアル面談も申し込むことができます。

どこよりも早いJANOG57最新情報

次回のJANOGミーティングであるJANOG57は、さくらインターネットがホスト(※)を担当します。そこでJANOG57の準備に関する最新情報をお伝えしようということでこのセッションを用意しました。発表はJANOG57のホスト業務を担当している社長室の増田崇志が行いました。

(※) ホストは、会場の提供や開催にかかる各種手配調整、それから経費の負担など、事務局的なことを担当します。JANOGでは各企業が持ち回りでホストを務めており、当社がホストを担当するのは2013年に行われたJANOG32以来、2回目となります。

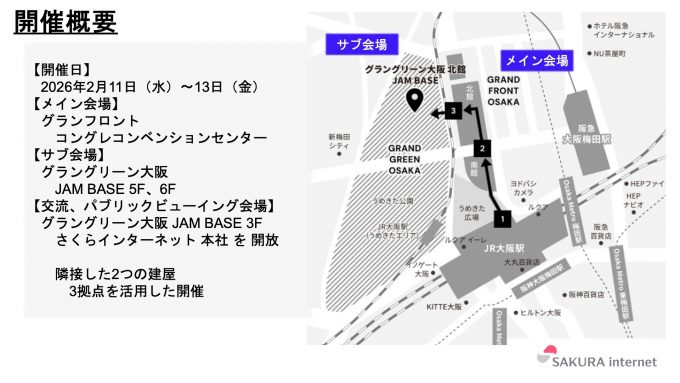

JANOG57の開催概要は以下の通りです。

- 開催日:2026年2月11日(水/祝日)〜13日(金)

- メイン会場:グランフロント大阪 コングレコンベンションセンター

- サブ会場:グラングリーン大阪 JAM BASE 5F、6F

- 交流&パブリックビューイング会場:グラングリーン大阪 JAM BASE 3F さくらインターネット本社

上図に地図を掲載していますが、グランフロントとグラングリーンは、いずれも大阪駅の北側に位置する隣接した2つの建物です。両者は連絡通路でつながっています。

メイン会場となるコングレコンベンションセンターには、メインのセッション会場と展示会場を設けます。

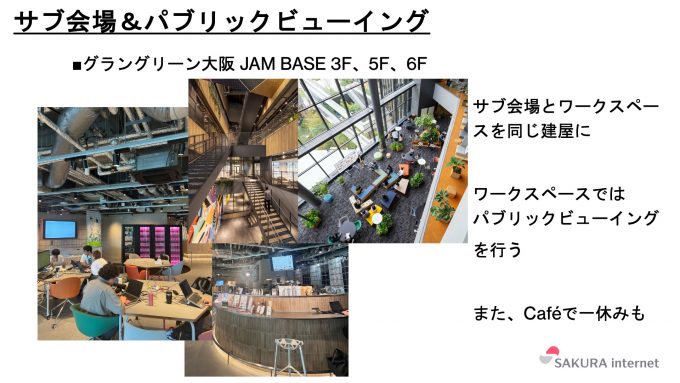

サブ会場の方は、5Fと6Fにセッション会場を設けます。また3Fは当社の大阪本社(Blooming Camp)がありますが、ここをワークスペースとして開放します。ワークスペースではJANOGのセッションを視聴できるようにする予定です。またこちらにはカフェもありますので、コーヒーなどを飲みながら作業することもできます。

当社ではJANOG57のキャッチコピーとして「ちょっとよれるJANOG」を掲げています。近年のJANOGは非常に大規模になっており、また東京からは遠い地域での開催が続いているため、2泊3日ぐらいの旅程を組まないと参加しにくい感じになっているところがあります。それに比べるとJANOG57は大阪、それも大阪駅の目の前にある施設で開催するのでアクセスも良く、ちょっと立ち寄るような感覚で参加することもできるかと思います。東京からであれば1日だけ選んで日帰りで参加することもできるでしょう。ぜひ多くの方にちょっと寄ってもらえるとうれしいです。ご来場をお待ちしています。

おわりに

さくらインターネットは「さくらの夕べ」やITコミュニティが主催する各種イベントを通じて全国の方々と交流していますが、全国まんべんなく行けるわけではなく、どうしてもある程度の偏りが出ます。そういう観点では松江および山陰地方は訪問できる機会が多くなく、今回は貴重な機会となりました。イベントもJANOG参加者だけでなく地元の方々にもご参加いただき、交流を持つことができてよかったです。これからも全国にいるであろう当社ユーザの皆さんやITコミュニティで活動する皆さんとコラボレーションしていきたいと思います。

それではまた次回のイベントでお会いしましょう!